수소 역량‧도시 형태 등 결합한 12대 수소도시 조성

‘K-수소도시’ 원천기술 기반 해외진출 전략 모색

[에너지신문] 정부가 그간 수소시범도시('20~'24)를 통해 축적한 노하우를 바탕으로 새로운 수소도시 ‘수소도시 2.0’을 추진한다. 이는 도시 전반에 다양한 수소 생태계를 구현, 수소도시 고도화한다는 계획이다.

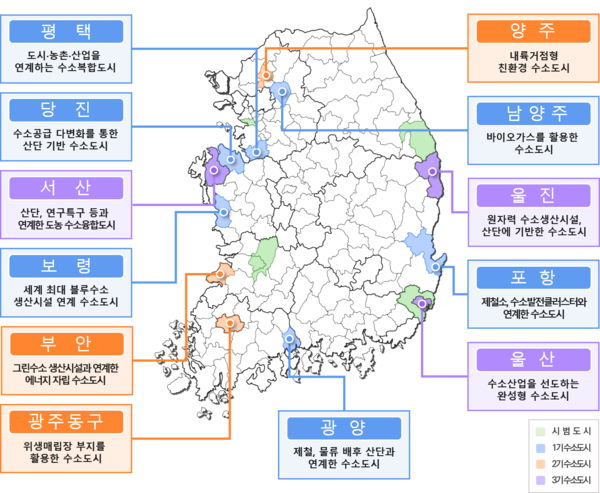

정부는 2020년부터 울산, 전주‧완주, 안산에서 수소시범도시를 조성, 성공 잠재력을 확인했지만, 여전히 기술적 한계와 한정된 활용 분야 등 보완 필요성을 느꼈고, 이러한 경험을 바탕으로 2023년부터 평택, 남양주, 당진, 광양 등 12개 수소도시 사업을 확대 추진하고 있다.

수소도시 2.0의 추진전략은 수소도시의 고도화다. 이를 위해 2040년까지 블루·그린수소 생산 비중 50%로 확대하고, 바이오매스 기반 수소 생산, 원자력 수소 등 지역여건 적극 활용한다.

또한 2040년까지 수소배관 280km 확충, 도시내 10% 에너지 분담 도전, 지역별 안전운영센터 확충과 중앙 차원의 관리 강화한다.

또한 산업(산단 등), 문화(문화센터 등), 복지(실버타운 등) 활용 분야를 확대하고, 트램, 상용차, UAM 등 모빌리티 인프라도 확충해 생산이 우수한 지역과 주변지역 연계 등 수소생태계를 확산할 수 있는 광역연계형 수소도시모델을 마련한다.

‘각양각색’ 수소도시 12개 조성···생태계 구축한다

정부는 도시별 수소 역량과 다양한 형태의 수소생태계 결합 등을 활용한 ‘Next Level의 12대 수소도시’를 구현한다. 우선 1기 수소도시 6개소를 2026년까지 조성한다.

남양주 3기 신도시는 바이오가스를 활용한 수소도시로, 자원순환종합단지의 바이오가스로 생산한 수소를 공동주택(1200세대), 체육문화센터, 충전소 등에 공급한다.

평택은 도시‧농촌‧산업을 연계하는 수소복합도시로, 수소생산단지에서 생산한 CO₂ 포집 수소(연 9000톤)를 수소도시지원센터, 수소교통복합기지 등에 공급한다.

이밖에 당진은 수소공급 다변화를 통한 산업단지 기반 수소도시, 보령은 세계 최대 블루수소 생산시설 연계 수소도시, 광양은 제철, 물류 배후 산업단지와 연계한 수소도시, 포항은 제철소, 수소발전클러스터와 연계한 수소도시로 조성한다.

2기 수소도시는 2027년까지, 양주, 부안, 광주 동구 등에 조성한다.

양주는 내륙 거점형 친환경 수소도시로, 수소생산시설의 LNG 개질수소(연 220톤)를 공공청사, 공동주택 등 연료전지와 수소충전소, 수소모빌리티 등에 공급한다. 부안은 재생에너지 클러스터(태양광, 풍력)와 연계하여 수전해 수소생산시설을 구축하고, 기숙사(42세대), 스마트팜, 산단 등 그린수소 생산시설과 연계한 자립형 수소도시를 조성한다.

광주 동구는 위생매립장 부지를 활용한 수소도시로, 지역내 기피시설인 위생매립장 부지를 수소생산시설(연 400톤), 수소충전소, 수소테마파크를 포함한 수소공원 등으로 탈바꿈한다.

마지막 3기 수소도시는 2028년까지 울진, 서산, 울산에 구축된다.

우선 울진은 원자력 에너지 또는 태양광 에너지를 활용하는 수소생산시설을 구축, 농공단지, 마을회관 연료전지, 수소충전소 등에 공급하는 원자력‧산단 기반 수소도시로 만든다.

서산은 대산 산업단지에서 생산되는 부생수소를 활용, 공공임대주택(290세대), 문화센터, 행정복지센터 연료전지 등에 공급하는 산단, 연구특구 등과 연계한 도농 수소융합도시로 조성한다.

울산은 수소산업을 선도하는 완성형 수소도시로 조성, 시범사업으로 구축한 수소배관 등 인프라를 활용해 수소트램, 조선국가산단 등에 수소를 공급, 수소도시 생태계를 확장한다.

수소도시 기술 고도화로 해외진출 노린다

정부가 K-수소도시 조성을 위한 기반을 다지기 위해 기술개발(R&D) 고도화와 원천기술 확보에 적극 나서고, 이를 바탕으로 수소도시 해외진출 전략을 모색한다.

현재 정부는 수소도시 인프라의 기술적‧경제적 한계 극복을 위해 주거‧산단 활용, 이송배관, 해외실증 등 전 분야(생산·이송·활용) R&D 진행하고 있다.

정부는 2026년까지 936억원을 투자, △수소시범도시 인프라 기술개발(166억원) △해외수소기반 대중교통 인프라 기술개발(221억원) △RE100 기반 수소시범단지 인프라 기술개발(269억원) △수소배관망 국산화 및 실증기술 개발(280억원) 등 4개 R&D를 추진하고 있다.

정부는 K-수소도시 원천기술 확보를 위한 R&D를 성공적으로 마무리, 이를 기반으로 수소도시 해외진출을 추진한다.

또한 수소도시 안전관리 강화를 위해 수소도시사업 안전관리 매뉴얼 지속 개편, 사업 단계별 안전성 평가·컨설팅 강화, 중앙 차원의 통합안전관리 체계를 마련하고, 수소도시 안전관리방안도 지속 보완한다는 계획이다.

체계적․효율적 수소도시 조성을 위한 제도적 기반 마련을 위해 수소도시법 제정을 추진한다.수소도시의 조성 및 운영에 관한 법률(수소도시법)‘ (’24~), 하위법령 및 수소도시종합계획(‘25~) 마련으로 수소도시 본격 확산에 대비, 수소도시 거버넌스를 고도화한다.

이를 위해 국토부, 산업부, 환경부 등 수소 관련 중앙부처 간 연계 정책 및 협력사업 모델 발굴을 통해 도시 내 수소생태계 고도화를 추진하고, 수소도시 융합포럼 참여기관을 지속 확충, 수소도시 저변을 확대하고, 수소경제 거버넌스와 협력도 강화한다.